2025-10-06 Mon

2024年9~10月(実際の使用は8~9月)より今年のほうが使用量が多いのは、打ち水の回数増加とエアコン室外機の温度上昇を防ぐためアナログな水冷装置で水を使ったためと考えられる。水冷装置はポリタンクに水を入れ、タオル(手ぬぐい)に徐々に水が垂れるようにして室外機の周囲を冷却する。直射日光は何年も前から防いでいる。

当初、例えが悪いが火炎ビンみたいタオルをペットボトルのクチに突っ込んで蒸発しても水が吸い上がって濡れるようにしたのだが、どうにも流れ出す水量が制御できず、ネット検索したら蛇口付きのポリタンクを使って水をポタポタ垂らしている人がいたため、そこに俺のタオル染み込ませて気化を促進させ水冷効果を高めるのを組み合わせた。

販売されてる室外機カバーは直射日光を防いでも室外機からの放熱も防いでしまうから使わない。こっちのほうが確実に冷やして節電してるはずだ。

ポリタンクが直射日光にさらされるため、あの国の製造だと劣化が激しく何年も使えそうもない。ポリカーボネイトのだと形が定まってるだけに保管場所を使う。ふにゃふにゃのだと潰して保管できるが下側に蛇口が付いてるのを探すことができず、逆さまにしたら倒れてしまいそう。素直に硬いポリタンク。

10~20リットルのだが置いて蛇口が下側にあるのを買わないと意味ない。灯油とかのポリタンクな形状だと横倒しにすると安定しない。在宅時しか使わないのだからタンクが大きい必要もなかった。

パソコンのCPUを冷却する大型のラジエーターが余ってるのだが、CPU用だから熱を受ける部分が4cm角くらいしかなく断念し、濡らしたタオルという超アナログな方式にしたわけ。

雨ざらしになる屋外に置けるもので10年を越えたため実行してみたのであり、夏場だけでもサビが加速して故障する可能性が高まるため良い子は真似しないように、そして全ての責任は自分で。

テレビが騒ぐが夏場のエアコン料金はたしたことない。冬のほうが2~3倍高くなるのも暖房のほうが効率が悪いのと、外気温と室内設定温度の差が夏に比べて冬は2倍になるからエネルギーが必要になる。夏に比べて冬は対策方法が思いつかないのだ。太陽光を取り込みたくてもマンションに囲まれてるからな。スカイツリーが見えたってそっちに太陽はこないもん。

もちろん考えてはいる。屋根に設置して温水を作る装置があるし、夏場に水道ホースから熱湯が出てくるのだから冬場でも長いホースで暖めた水を流すのだが、脳内シミュレーションではすぐ冷えて価値なし、効果が出るようジャージャー流したら暖めた水がすぐなくなる。よってボツ。

打ち水と水冷で使った水道代は2ヶ月で約100円(4立方メートル)であり、想像では100円を大きく超える効果があったと思われる。全く同じ天候(気温)になることがなく、エアコンだけの電気料金が不明のため言い切ることはできない。

先立ってベランダの屋根に設置している遮熱シートの効果は設置した温度計にて数度下がって最大でも40度に留まってることが判明している。

ベランダ屋根の波板を2022年冬に交換したことで新品にて透過率が高まり、2023年の夏には50度に迫る温度を記録していた。そこから2023年の夏も終わる時期に遮熱シートを設置したわけだが、早く外しすぎたら残暑によって即座にベランダの温度計が40度を超えてしまった。

そんなわけで水で濡らす自己責任方式の前にエアコン室外機への太陽光を遮り、周囲の空気の流れも防がない手段には大きな効果があると考えられる。

≪ 続きを隠す

10~20リットルのだが置いて蛇口が下側にあるのを買わないと意味ない。灯油とかのポリタンクな形状だと横倒しにすると安定しない。在宅時しか使わないのだからタンクが大きい必要もなかった。

パソコンのCPUを冷却する大型のラジエーターが余ってるのだが、CPU用だから熱を受ける部分が4cm角くらいしかなく断念し、濡らしたタオルという超アナログな方式にしたわけ。

雨ざらしになる屋外に置けるもので10年を越えたため実行してみたのであり、夏場だけでもサビが加速して故障する可能性が高まるため良い子は真似しないように、そして全ての責任は自分で。

テレビが騒ぐが夏場のエアコン料金はたしたことない。冬のほうが2~3倍高くなるのも暖房のほうが効率が悪いのと、外気温と室内設定温度の差が夏に比べて冬は2倍になるからエネルギーが必要になる。夏に比べて冬は対策方法が思いつかないのだ。太陽光を取り込みたくてもマンションに囲まれてるからな。スカイツリーが見えたってそっちに太陽はこないもん。

もちろん考えてはいる。屋根に設置して温水を作る装置があるし、夏場に水道ホースから熱湯が出てくるのだから冬場でも長いホースで暖めた水を流すのだが、脳内シミュレーションではすぐ冷えて価値なし、効果が出るようジャージャー流したら暖めた水がすぐなくなる。よってボツ。

打ち水と水冷で使った水道代は2ヶ月で約100円(4立方メートル)であり、想像では100円を大きく超える効果があったと思われる。全く同じ天候(気温)になることがなく、エアコンだけの電気料金が不明のため言い切ることはできない。

先立ってベランダの屋根に設置している遮熱シートの効果は設置した温度計にて数度下がって最大でも40度に留まってることが判明している。

ベランダ屋根の波板を2022年冬に交換したことで新品にて透過率が高まり、2023年の夏には50度に迫る温度を記録していた。そこから2023年の夏も終わる時期に遮熱シートを設置したわけだが、早く外しすぎたら残暑によって即座にベランダの温度計が40度を超えてしまった。

そんなわけで水で濡らす自己責任方式の前にエアコン室外機への太陽光を遮り、周囲の空気の流れも防がない手段には大きな効果があると考えられる。

≪ 続きを隠す

| emisaki | 2025-10-06 Mon 12:56 | 生活::家電・家具・雑貨・器具・DIY 関連 |

2025-10-06 Mon

東京都水道局 東京都23区内 水道・下水道使用料金使用量 11立方メートル (前回使用水量12立方メートル、前年同月8立方メートル)

使用期間料金:

水道 24円 = 基本料金0円(※)+従量料金22円+消費税2円

下水道 1,232円 = 基本料金1,120円+従量料金0円+消費税112円

口座振替割引 △24円(22円+消費税相当額2円)

口座振替予定額 1,232円

※東京都による猛暑対策政策にて夏期4ヶ月間の水道基本料金を免除のため 0円

もう一つの料金の謎だが前置きとして毎月5立方メートルまでは基本料に含む。前回2ヶ月分12立方メートルで請求額は1,232円、今回は11立方メートルなのに同じ1,232円って、どういうわけなのか?

この謎だが前に記録したとき書いてあるが、前回は従量制加算分が2立方メートルであり、1立方メートルあたり22円のため44円(税込み48円)であった。今回は22円(税込み24円)。

これに対し、口座振替割引が水道料金に対して最大50円、割引は下水道料金には適用されない。よって料金分しか割り引かれないため、前回は48円、今回は24円の割引であり、差が1立方メートルの使用量と同額だったため12と11立方メートルなのに同じ請求額となった。

民営化された部分を含め古くから光熱費の公共料金と呼ばれるのは使うほど単価が高くなる。水道は1ヶ月に6~10立方メートルまでは1立方メートルあたり22円(税込み24円)だが、10立方を越えると単価128円に爆上がりする。以降も10立方ごとに単価が上がる。

| emisaki | 2025-10-06 Mon 12:07 | 生活::家電・家具・雑貨・器具・DIY 関連 |

2025-10-06 Mon

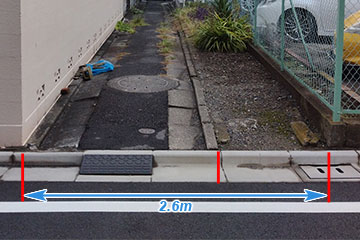

衛星写真から見つけたのだが、実際に現場を見ると敷地が複雑である。幅は2.6mと断定したが分割されてる。お金払ってまで調べる気もないため誰の敷地か不明。私道に決まってるため公道上から見るのが限界で見えない家屋は確認できず。

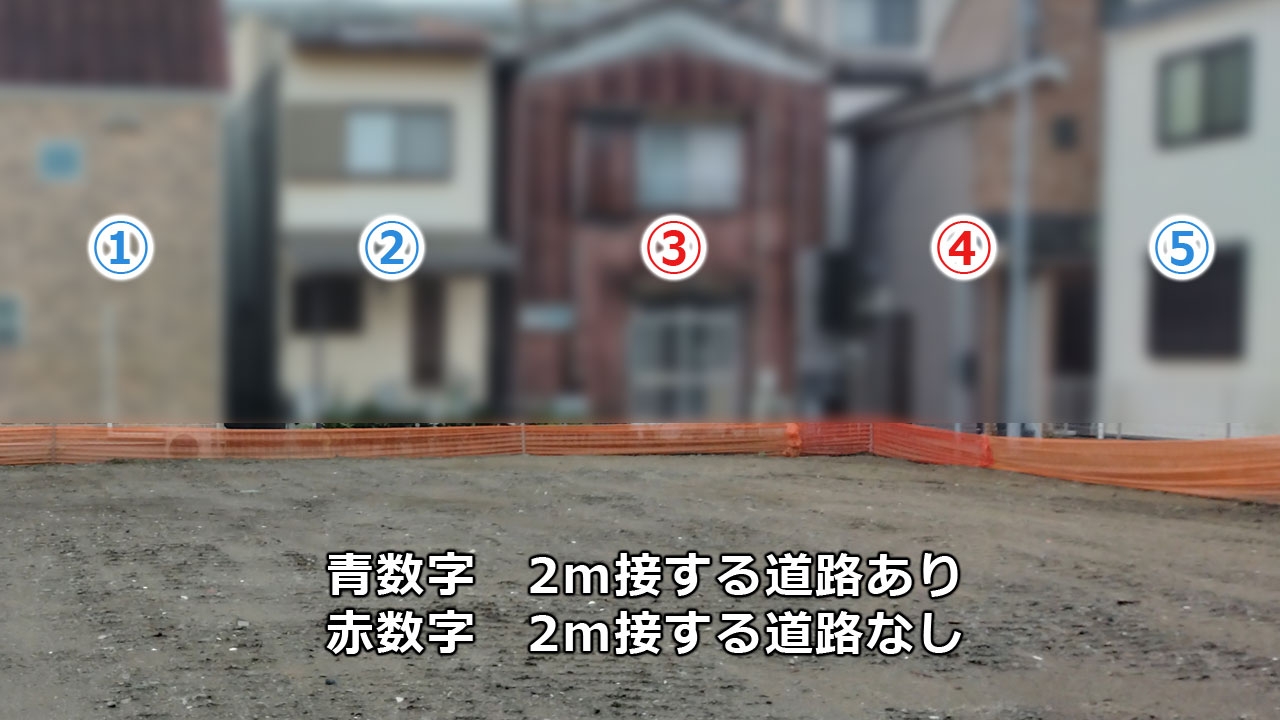

道路種別マップにて建築基準法による何の道路としても指定されてないため奥にある5~6軒の全てが再建築不可。それぞれの道に通じる最初の2軒が旗竿地でも公道に2m幅で接しない。

左幅1.7mと右0.9mかな。この側溝の蓋の幅は0.6mくらい。もう一つ、公道を占有している段差スロープを調べると突起が8個の品は幅0.6mと確証が得られた。(段差スロープの公道設置は違法)

上記は駐車場の土地を取得することができ、奥にある5~6軒もまとめて取得できれば一体化させ新たに宅地開発できるが、歩いてて細い道を見つけたこちらは周辺が新しい家屋と更地は集合住宅に建て替わるらしく再開発できる希望がない。現在、更地の地主は出っ張りとなる土地なんて必要ない。考えられるなら建坪率と容積率の確保だけで取得するのだが空き家でなければ話が進まない。

細い側の道が20メートルくらい続いた先に家が建ってるところもあったがリノベーションでは救えない古い家にて死んだ土地であるように見えた。状況証拠として古いままで特に(3)は子供の頃でも町工場でしか見たことがないトタン板で腐食している。

そこを囲んでいる家は新しいため買い取りの可能性は無く、放置して朽ち果てたら近隣迷惑物件になってしまう。「負動産」や相続が複雑だとかあり安易に持ち主の責任にはできない。

工事しろっても入るための道幅が1メートルもない。自転車が入ったら横をカニ歩きでスレスレ通れる程度。役所も建築基準法で制限するばかりじゃなく、こうなる前に考えておけと思う。なぜなら衛星写真を見てるだけでもたくさん見つけたから。こんなことでは余計に土地が減る。

戦後まもなく建った古い家屋は建築基準法も定まっておらず、建坪率や容積率なんて決めごとも制定される以前にて現時点では法的瑕疵物件になってる。この場所を調べたところ 建坪率60%/容積率200%であった。衛星写真で見ると家屋が建ってる部分の周囲に空きがほとんどない。旗竿地で通路部分を2軒で分割と考え、通路分を考慮しても60%に収まらない。

写真で示す(2)と(3)の家って信じがたいほど接近して建ってる(民法 第234条1項)。住宅地だから防火壁にしても認められない距離ってのは規制が定まる以前に建ったことになる。(2)と(3)の地主が同じくらいしか救いようがないが(4)は救えない。

第二次世界大戦の空襲で焼け残った地はもっと酷いわけで、どうにかならなかったのだろうか?

≪ 続きを隠す

| emisaki | 2025-10-06 Mon 07:04 | 旅・散策::街・施設 |

先頭へ △